次に、「脚気をめぐる髙木兼寛とドイツ医学派の対立」の表の③白米至上主義の森林太郎について見てみます。

森林太郎―

夏目漱石と並び称される明治・大正期の文豪森鷗外。和・漢・洋の古今の文芸に通じ、格調高い文体、豊かな学識、深い人間理解で、『舞姫』『阿部一族』『澁江抽斎』等、数多くの名作を残し、後世の文学者や思想家に大きな影響を与えて来ました。その影響は今なお様々な形で続いていると言っていいと思います。

一方、森林太郎は陸軍の軍医だったのであり、脚気問題に関してこれまた決して小さくない役割を担っています。

陸軍医務局の切り札としてドイツに留学し、帰国後、海軍の髙木兼寛の対抗馬として、兼寛の脚気栄養バランス説に対して白米至上主義を打ち出しました。しかし、日清・日露戦争で陸軍兵士のおびただしい数の脚気犠牲者を目の当たりにします。

のちに文豪“森鷗外”となって行くほどの知性と感受性をもった森林太郎が、こうした事態に何も感じなかったとは考えられず、そういった眼で森鷗外の数々の作品を見て行った時、思いもよらぬ鷗外像が現れて来ました。

私は、10年以上前に髙木兼寛という郷土の偉人について初めて知り、その業績と人物に驚嘆。このブログのシリーズを書き始めたのですが、その時に、意外にもあの森鷗外が脚気問題に関係していることを知りました。髙木兼寛についてこのブログを書き継いでいる間も、鷗外のことを並行してずっと追い続けて来ました。

振り返ると、私の中で森鷗外像が10年という時間の経過とともに変わって行き、正直なところ、今となっては最初の頃のイメージとは完全に変わってしまっていることに、しみじみと思うところがあります。これほどのイメージの変容は他の作家ではあまり経験したことがありません。

もちろん、これからも変わっていく可能性はありますが、今現在の私の森林太郎・鷗外像と、そうした林太郎・鷗外像がどのようにして私の中で醸成されて行ったかについて、お伝えして行きたいと思います。

話が長くなりそうなので、先に結論めいたことをいくつか記します。

○鷗外の文学に現れる様々な謎は、脚気問題を抜きにしては理解できないこと。それは、鷗外最大の謎である「遺言」についても同じ。

○鷗外没後100年を過ぎた今、ようやく鷗外理解の機が熟したのであり、鷗外もそれを待っていたこと。

○そして兼寛と同様、鷗外もまた、国を想うサムライだった・・・

髙木兼寛批判の急先鋒だった森林太郎に対して、このような判断をするのはどうか、と思われる方もおられるでしょう。私も当初はそうだったのです。しかし、林太郎・鷗外について深く調べて行くうちに、私の鷗外理解の深化の過程で何度かのターニングポイントがあり、認識が改まって行きました。

このブログが終わる頃、私が体験した鷗外像変容と同じような体験を新たにされる方が出て来られるだろうと思います。

これから「第2章 森林太郎・鷗外の点と線」と題して、林太郎・鷗外の歩みを追って行きたいと思います。

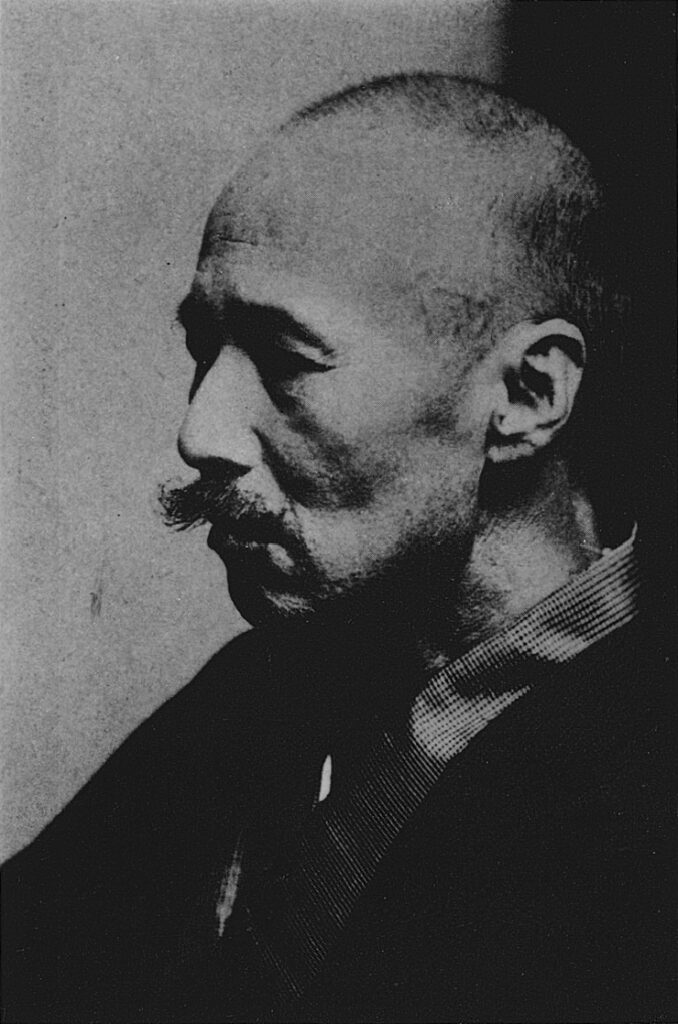

晩年の森林太郎・鷗外

文豪としての名声、また陸軍軍医トップである軍医総監という輝かしい業績とは結び付かない、苦悩と孤独を感じさせる写真

そして鷗外の作品全体に渡って散りばめられた数々の謎

それら点と点を線で結んでいった時、どんな鷗外像が現れるのか。文豪鷗外はその作品の深奥に何を秘めたのか―

コメントを残す