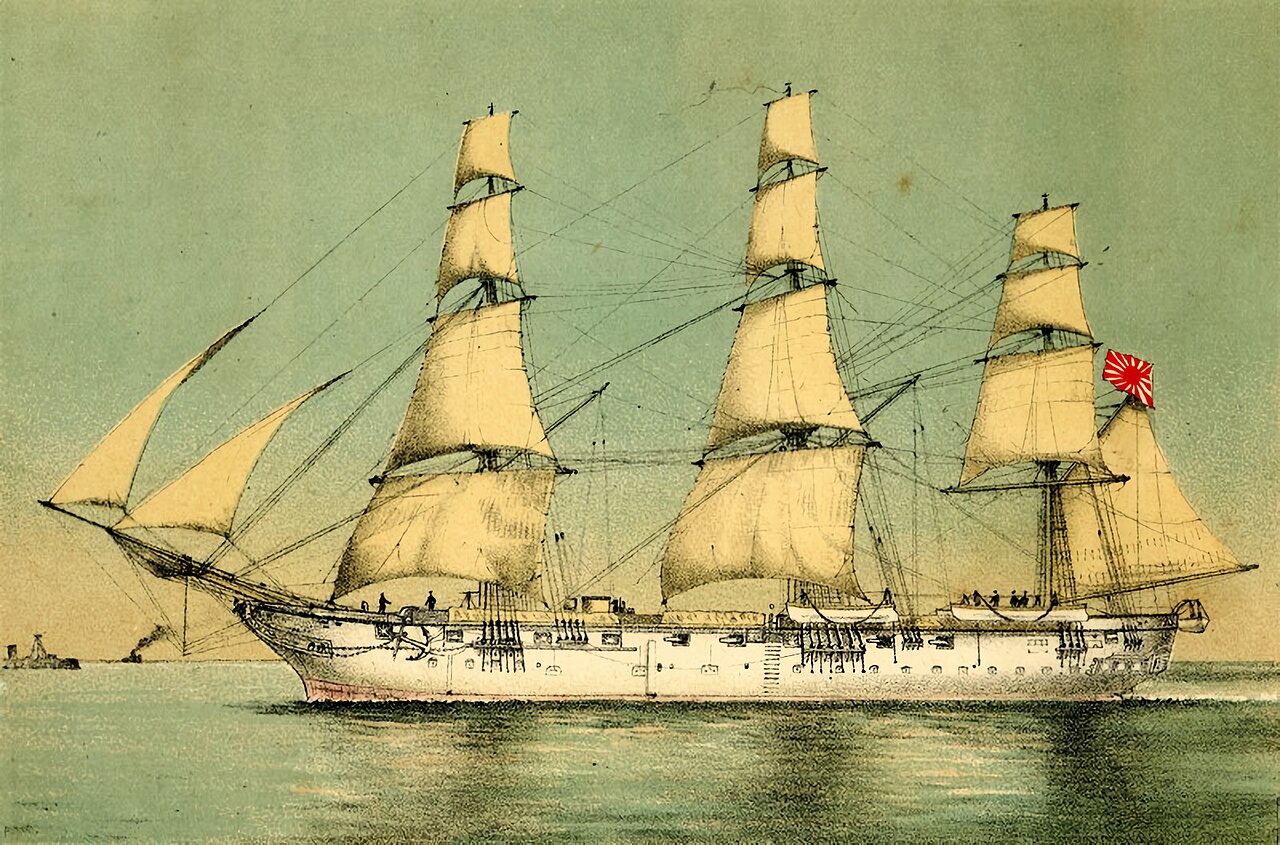

| 艦 名 | .jpg) 龍 驤 |  筑 波 |

| 食事内容例 (宮崎市役所高岡総合支所髙木兼寛展示コーナーの復元模型) |  多量の白米と粗末な副食 窒素:炭素=1:28 |  炭水化物を減らしタンパク質を重視 窒素:炭素=1:15 |

| 航海日数 | 272日 | 287日 |

| 乗員数 | 378人 | 333人 |

| 脚気患者数 | 169人 | 15人 |

| 脚気による死亡者数 | 23人 | 0人 |

明治17年(1884年)に行われた練習艦『筑波』による実験航海は見事な成功を収め、これにより日本海軍の兵食改革ははずみを得て、海軍における脚気患者数、死亡者数は激減します。兼寛は『筑波』の実験航海についてまとめた論文を、翌明治18年(1885年)3月に『大日本私立衛生会雑誌』に発表します。脚気は栄養バランスの異常により生じ、その栄養バランスへの適切な配慮によって脚気を予防し、治すことができる、と結論づけた論文でした。

ところが、その『大日本私立衛生会雑誌』の翌月号に、今度は東大医学部の緒方正規の論文が載り、その内容は、なんと、緒方が“脚気病菌”を発見したというものでした。緒方は大学の講堂で大演説会を開き、兼寛の説を批判し、脚気は細菌によるものだと主張。この演説会に一般聴衆として参加していた兼寛は、緒方の演説の後に演壇に立ち、『龍驤』艦と『筑波』艦の例を出して、脚気は栄養バランスによるものだという自説を力説。すると今度は、陸軍の軍医監である石黒忠悳(ただのり)が演壇に立ち、自分も脚気ばい菌説であると述べ、緒方の応援演説をしたのでした。

緒方の“脚気病菌”発見はすぐに“官報”にも掲載されました。また、同じ年の7月発行の『大日本私立衛生会雑誌』には、東大医学部生理学教授の大沢謙二による「麦飯ノ説」という論文が掲載され、その中で大沢は、兼寛が脚気対策として麦飯を勧めているが、麦飯は米飯よりも消化が悪いので、吸収されるタンパク質は麦飯より米飯の方が多い、従ってタンパク質を重視する兼寛の説と矛盾するとして兼寛の説を批判しました。

『筑波』の実験航海で成功を収め、海軍において脚気撲滅の実績を上げつつあった兼寛でしたが、このように東大医学部や陸軍医務局から集中攻撃を受けます。この、現代の私達から見ると異常なまでの攻撃の理由は何なのでしょうか。

当時、政府はドイツ医学を採用していました。東大医学部や陸軍医務局は当然、ドイツ医学派でした。一方、海軍だけは歴史的経緯からイギリス医学を採用し、兼寛もイギリス留学を終えて日本に帰って来たのでした。その、イギリス医学派と言っていい髙木兼寛が、日本の国民病と言われた難病脚気に対して劇的な効果を示しつつある。“官学”たるドイツ医学派がまだ解明できていない脚気に対して、イギリス医学派の髙木が顕著な効果を示しつつある・・・そのことに対する官学側の焦りも混じった複雑な心境が、この兼寛に対する激しい攻撃を生んでいるのではないでしょうか。

下の表は、脚気をめぐる兼寛とドイツ医学派との対立を簡単にまとめたものです。

錚々たる顔ぶれであり、日本の近代医学の基礎を築いた、顕著な功績を持つ人たちです。それは疑いようがありません。しかし、こと脚気に関しては、その後の歴史が証明するように、ドイツ医学派は大きく的を外れていたのであり、兼寛の側からビタミン学が発生するのです。

ドイツ医学派は、兼寛を批判することに終始し、脚気患者を実際に治すことはついに出来ませんでした。その間、兼寛は、年間1000人を超えていた海軍の脚気患者をゼロにし、年間30人から50人いた海軍の脚気死亡者をゼロにしたのでした。

医療は結果が全てである、というシンプルだけれども厳粛な原則を思う時、この事実は非常に重いのではないでしょうか。

次回以降で、上の表の①②③についてもう少し見て行きたいと思います。(初出 2016年8月 一部修正)

コメントを残す