第2章 森林太郎・鷗外の点と線 1

沙羅の木

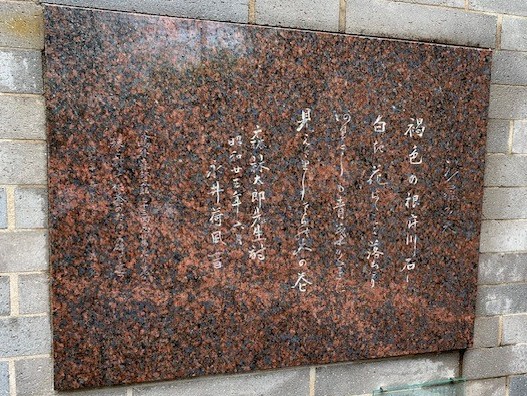

褐色(かちいろ)の根府川石に

白き花はたと落ちたり、

ありとしも青葉がくれに

見えざりしさらの木の花。

写真は東京都文京区の森鷗外記念館の庭を囲む壁に据えられた『沙羅の木』の詩碑です。

『沙羅の木』は鷗外の晩年の詩の一つ。

(試訳)褐色の根府川石(ねぶかわいし)の上に 白い花がはたと落ちた

青葉に隠れて そこに有ったとは見えなかった 沙羅の木の花

リズム感のある美しい詩ですが、

鷗外は、目の前で起こった落花のシーンを写実的に詠っただけなのでしょうか。

森林太郎・鷗外をずっと追い続けてきた私には、これは単なる写実の詩とは思えません。

白い沙羅の花は、落ちて初めてその存在がわかった。

それまでは、青々と茂った葉に隠れて見えなかった。

白い花は何か。

茂った青葉は何か。

果して私たちには白い花の存在が見えているのでしょうか。

前景の茂った青葉しか見えてないのではないでしょうか。

森林太郎・鷗外は謎多き人です。

謎の主だったものをいくつか並べてみます。

1.鷗外はデビュー作『舞姫』で、なぜ主人公太田豊太郎をあれほど卑劣な男に描いたのか。

2.鷗外はなぜ“切腹” “自決”を多く取り上げたのか。

3.鷗外の作品で自己犠牲や貞節の美が頻出するのはなぜか。

4.遺言で「墓は森林太郎墓のほか一字も彫るべからず」「宮内省陸軍の栄典は絶対に取りやめを請ふ」と遺言したのはなぜか。

5.死の直前「馬鹿らしい! 馬鹿らしい!」と叫んだのは何なのか。

6.袴をはいて臨終を迎えたのはなぜか。

7.林太郎・鷗外の著作物全体に渡って“冤”の文字が頻出するのはなぜか。私が見つけただけで、36回。

これらの謎をもう少し詳しく見てみます。

1.鷗外はデビュー作『舞姫』で、なぜ主人公太田豊太郎をあれほど卑劣な男に描いたのか。

ドイツ留学中の太田豊太郎は、日本帰国後の栄達と恋人エリスとの愛のどちらを選ぶかを迫られ、帰国を選んでしまう。しかしその罪悪感に苛まれ、厳冬の街をさまよい歩きエリスの家に帰ったところで意識を失う。その間に親友相沢が豊太郎帰国のことをエリスに告げ、既に妊娠していたエリスは「我が豊太郎ぬし、かくまでに我をば欺きたまひしか」と逆上して狂を発し完全に精神が崩壊してしまう。意識の戻った豊太郎はエリスを置いて日本に帰国。帰国を選択したことをエリスに告げた親友相沢を憎む心を今なお一部持ち続けている、という結末。

『舞姫』― あまりに有名な鷗外デビュー作。遠いヨーロッパの文物、こがね色の髪のドイツ人女性との悲恋、日本人留学生の西洋での生活を、典雅な文語体で描き、明治開化期の日本で大変な評判を呼びました。

ただ、主人公豊太郎の身の振り方には当時も今も批判があり、鷗外はなぜもっとうまいプロットを提示できなかったのでしょうか。主人公豊太郎と林太郎は、重なる部分ももちろんありますが、林太郎の留学時代の実在の恋人エリスは、妊娠もしていなければ、精神の崩壊もありません。林太郎を追いかけて横浜まで来たエリスのことを、林太郎の妹の小金井喜美子が『森鷗外の系族』に書いていますが、こちらが拍子抜けするぐらいあっけらかんとした女性という印象です。エリスは林太郎の弟や妹婿と会い、東京観光を満喫して、林太郎本人にも見送られながら横浜から帰国しました。

鷗外は、自分も主人公豊太郎と同じように卑劣な男と思われるかもしれない、という危険性は十分わかっていたはずです。なのになぜ敢えて豊太郎を卑劣な男に描いたのか。そこに何か意図があったのか、なかったのか。

2.鷗外はなぜ“切腹” “自決”を多く取り上げたのか。

鷗外はその作品の中で切腹や自決を多く取り上げています。明治天皇の大葬の日に乃木希典夫妻が自決し、そのわずか5日後に鷗外は『興津弥五右衛門の遺書』の初稿を出版社に寄せています。その後、『阿部一族』『大塩平八郎』『堺事件』などいずれも切腹や自決を題材としたものを立て続けに発表しています。これらは乃木夫妻の自決に触発されたものだと言えますが、実は乃木夫妻の自決の前に成った作品にも切腹に言及したものがあります。『妄想』(明治44年)の一節に

西洋人は死を恐れないのは野蛮人の性質だと云っている。自分は西洋人の謂う野蛮人というものかも知れないと思う。そう思うと同時に、小さい時二親が、侍の家に生まれたのだから、切腹ということが出来なくてはならないと度々諭したことを思い出す。その時も肉体の痛みがあるだろうと思って、その痛みを忍ばなくてはなるまいと思ったことを思い出す。そしていよいよ所謂野蛮人かも知れないと思う。しかしその西洋人の見解が尤(もっと)もだと承服することは出来ない。

とあります。鷗外の中には随分前から切腹に対する思いがあり、それが乃木夫妻自決に触発されて一気に表に出て来たと言えるでしょう。とすれば、鷗外は乃木夫妻自決に何を見たのか。そして鷗外の中のどの部分が触発されたのか、が問題になります。

3.鷗外の作品で自己犠牲や貞節の美が頻出するのはなぜか。

林太郎はドイツ留学から帰国してすぐの帰朝演説の中で、脚気対策としてタンパク質豊富な洋食を推奨する髙木兼寛のことを当てこすって「ロウスビーフに飽くことを知らざるイギリス流の偏屈学者」と呼び、白米至上主義を唱えて、海軍の兵食改革に異を唱えました。しかし、陸軍は日清・日露両戦争でおびただしい数の脚気犠牲者を出してしまいます。

その頃、ヨーロッパでは脚気研究が一歩一歩進み、ついにビタミン学説が登場します。海外の最新の医学情報に常に注意を払っていた林太郎がそれを知らなかったはずはなく、みずからの白米至上主義が日清・日露戦争時の脚気惨事を引き起こした大きな要因の一つだった可能性に気付いていたはずです。

一方、林太郎の分身である小説家鷗外は『山椒大夫』の安寿や『最後の一句』のいちの、心に秘めた自己犠牲の精神を描き、『安井夫人』のお佐代、『じいさんばあさん』のるん等を通して貞節の美を謳い上げています。

脚気惨事の責任を問われるべき林太郎と崇高な自己犠牲や貞節の美を称揚する鷗外。このギャップはどう考えたらいいのか。そこまで徳義を重んじる鷗外であれば、脚気惨事に対する何らかの自責の念の表明があっても良いのではないか。鷗外は偽善者だったのか。小説世界の中で崇高な精神を描くことで、現実世界の罪過を覆い隠そうとしたのか。そういう疑念も湧いて来ます。

(長くなりましたので、この回はここまでにして、続きは次回に回します)

コメントを残す