そもそも、私が髙木兼寛という偉人に関心を持ったのは、今年平成26年7月に宮崎市のシーガイアで開催された九社連(九州社会福祉協議会連合会)老人福祉施設協議会職員研究大会がきっかけでした。

宮崎県老サ協(老人福祉サービス協議会)の黒木茂夫会長が、宮崎で開催される今回の九州大会で、宮崎が生んだ医療・福祉の先覚者たちを紹介するパネル展示をしてはどうか、例えば“ビタミンの父”と呼ばれている髙木兼寛や児童福祉の先覚者である石井十次を紹介してはどうか、と発案されました。

私は今回の九州大会の準備スタッフの一員でしたので、また、髙木兼寛が私達の法人が所在する高岡の出身であることは知っていましたので、そのパネルの準備を引き受けることにしました。

偶然にも、私達の法人の職員の中に髙木兼寛顕彰会の事務局長をしている人がいて、その方にこの話を持ちかけたところ、髙木兼寛の業績を紹介したパネルを顕彰会が持っていて、それを貸してくださるということでした。そしてそのパネルは、通常は宮崎市役所高岡総合支所のロビーの一画に常設展示されているということでした。

私は顕彰会事務局長の岩切さんと副会長の二見さんと連絡を取り合って、高岡総合支所の常設展示コーナーでお二人に会って話をすることになりました。

その時、お二人がパネルを見ながら髙木兼寛の業績について熱っぽく語ってくれたのですが、私が一番びっくりしたのは、日清・日露戦争の時の脚気(かっけ)による兵士たちのおびただしい死者の数でした。日清戦争時には4千人余り、日露戦争時には2万7千人余りが脚気で亡くなっているのです。戦死ではないのです。脚気で亡くなっているのです。しかも、海軍医だった髙木兼寛の説を受け入れた海軍では脚気による死亡はほとんどなく、髙木説を頑固に拒否した陸軍からこれほどの死者が出たということでした。

脚気という病気がそれほど恐ろしい病気だということも知りませんでしたし、当時の陸軍と海軍との間で頑固な対立があって、それが大変な数の脚気死亡につながって行ったということを知って、何か釈然としないものを感じました。

現代の私達は、それがビタミン不足から来る、ということを知っています。当時の髙木兼寛はまだビタミンの発見にまでは到達しなかったのですが、様々な研究と医者としての眼の確かさから麦の効用に行き着き、麦飯を兵食に採り入れたのです。つまり、そこにビタミンがあったのですね。麦飯を採り入れた海軍からは脚気は出ず、白米にこだわった陸軍から多くの脚気による犠牲者が出ました。

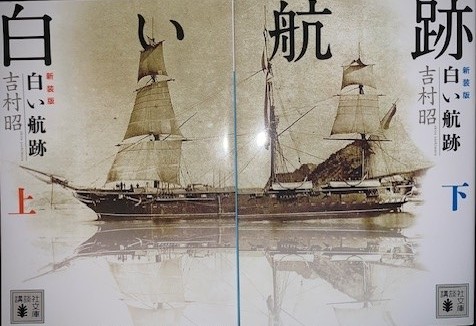

こうした話を顕彰会のお二人からお聞きしたのですが、更に興味深い話として、髙木兼寛の生涯を描いた小説がある、ということも教えてもらいました。吉村昭という作家による『白い航跡』という歴史小説です。私はさっそく本屋に行き、講談社文庫から出ている上下2巻の『白い航跡』を探して買いました。これについては、またおいおいお話しできたらと思います。 (初出 2014年10月 一部修正)

コメントを残す