第2章 森林太郎・鷗外の点と線2

前回、謎多き人森林太郎・鷗外の主だった謎を7つほど挙げ、3つまでを見ました。引き続き、残りの4つを見てみます。

4.遺言で「墓は森林太郎墓のほか一字も彫るべからず」「宮内省陸軍の栄典は絶対に取りやめを請ふ」と遺言したのはなぜか。

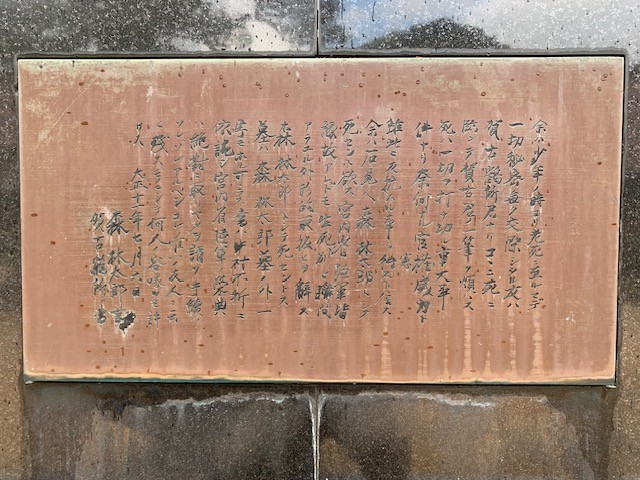

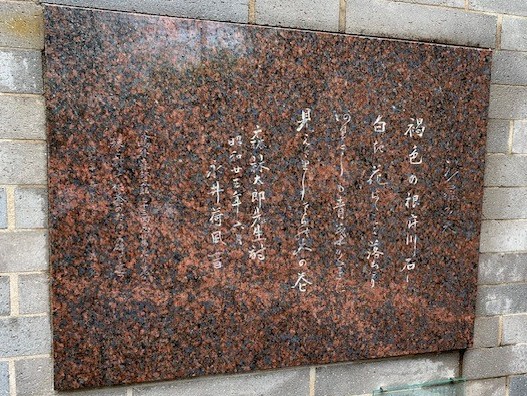

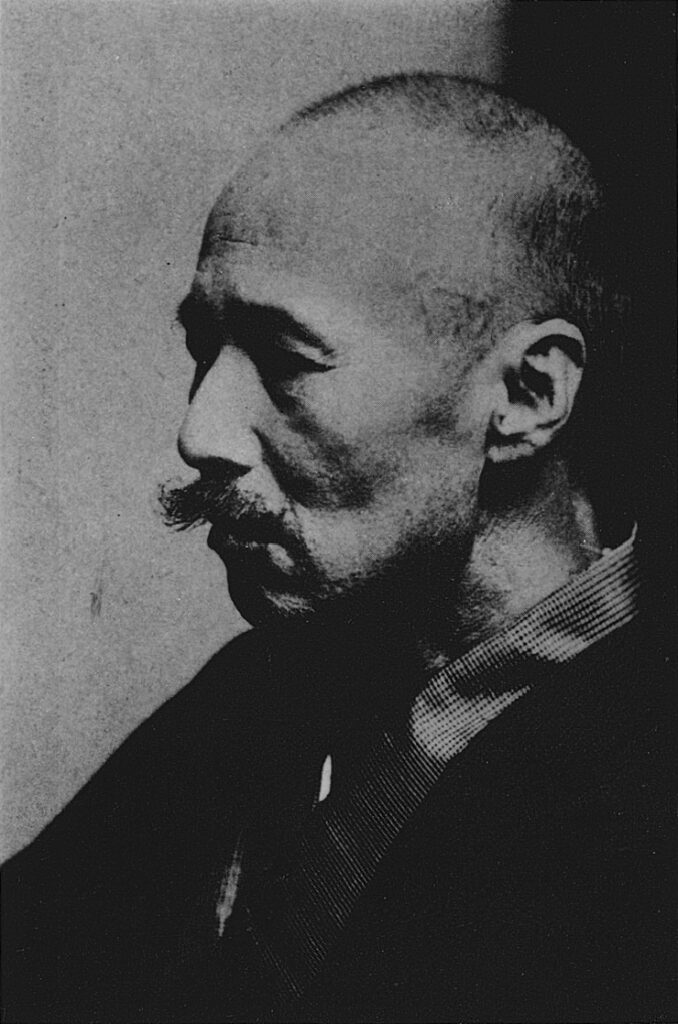

上の写真は、島根県鹿足郡津和野町の旧藩校養老館跡の敷地内にある鷗外の遺言碑、そして東京都三鷹市の禅林寺の境内にある鷗外の遺言碑です。

鷗外の遺言はこのように石碑に刻まれたり、文庫本に採録されたり、まるで鷗外の一つの作品のように扱われて来ました。他の作家で遺言がこのように扱われている例はほとんどないのではないでしょうか。

「墓は森林太郎墓のほか一字も彫るべからず」この時代、墓には生前の功績や位階、法号などを彫るのが一般的でした。林太郎の場合、従二位・勲一等・医学博士・文学博士・陸軍軍医総監・帝室博物館総長兼図書頭、等々。法号は貞献院殿文穆思斉大居士。そして何よりも「森鷗外」という燦然たるペンネーム。こうしたものを一切排除して、ただ森林太郎墓とのみ彫れ、という。そして「宮内省陸軍の栄典は絶対に取りやめを請ふ」という。

ここには何か穏やかならぬ、激しいものを感じます。静かに死を迎える、自然な流れに身を委ねる、というのではなく、何かを公けに宣するような、また何かを断ち切るような、切迫した響きを感じます。だからこそ、後世の人々は鷗外の遺言にただならぬものを感じ、解き明かされぬ謎として、石碑に残し、文庫本に採録して来たのでしょう。

鷗外の遺言については、また後で考察します。

5.死の直前「馬鹿らしい! 馬鹿らしい!」と叫んだのは何なのか。

林太郎・鷗外は大正11年(1922年)7月9日に亡くなるのですが、遺言を親友賀古鶴所(かこつるど)に口述したのは亡くなる3日前の7月6日。8日には危篤状態になります。その危篤状態に陥る直前に、林太郎は大声で「馬鹿らしい! 馬鹿らしい!」と叫んだというのです。病床にいた伊藤久子看護婦が以下のように記しています。

意識が不明になつて、御危篤に陥る一寸前の夜のことでした。枕元に侍してゐた私は、突然、博士の大きな声に驚かされました。

「馬鹿らしい! 馬鹿らしい!」

そのお声は全く突然で、そして大きく太く高く、それが臨終の床にあるお方の声とは思はれないほど力のこもつた、そして明晰なはつきりとしたお声でした。

「どうかなさいましたか。」

私は静かにお枕元にいざり寄つて、お顔色を覗きましたが、それきりお答えはなくて、うとうとと眠を嗜むで居られる御様子でした。

『家庭雑誌』第8巻11号(大正11年11月1日、博文館)伊藤久子「感激に満ちた二週日 文豪森鷗外先生の臨終に侍するの記」

林太郎・鷗外にとって、「遺言」が公けに宣する最後の仕事だったとすれば、この「馬鹿らしい! 馬鹿らしい!」は最後の仕事を成し遂げた後の、私的な本音の発露だったかもしれません。伊藤看護婦が「臨終の床にあるお方の声とは思はれないほど力のこもつた、そして明晰なはつきりとしたお声」と記していることから、うわ言ではなく、林太郎は最後の力を振り絞って、意識的に発したと思われます。

林太郎・鷗外は何をもって馬鹿らしいとしたのか。本人でなければ分からないのは言うまでもないことですが、林太郎・鷗外の人と人生をどうとらえるか、鷗外という“現象”をどうとらえるか、によって、この解釈は分かれて行くのだと思います。

6.袴をはいて臨終を迎えたのはなぜか。

林太郎・鷗外が袴をはいて臨終を迎えたことは、複数の人の証言が残っています。

鷗外よりも30歳ほど年下の小説家、随筆家の小島政二郎は

大正十一年七月九日午前七時、先生は六十一歳でこの世を去られた。その時、先生は袴を穿いていられた。死ぬ時、袴を穿いていた人は、この年になるまで私は先生以外見たことがない。右の手で、帯で一段高くなっているところを袴ごとグッと握って、先生のそれが癖の、ちょいと首をかしげたままの見慣れた姿勢で、本当に眠っているように息が絶えていられた。(『鷗外荷風万太郎』小島政二郎 文藝春秋新社)

鷗外を生涯師と仰いだ永井荷風は、鷗外危篤の報せを聞いて鷗外宅「観潮楼」に馳せ赴きます。

我はひらき戸の傍に坐し、一礼してのち打騒ぐ心やうやうに押静めて見まもれば、森先生は袴をはき腰のあたりをしかと両手に支へ、掻巻を裾の方にのみかけ、正しく仰臥し、身うごきだもしたまはず、半口を開きて雷の如き鼾(いびき)を漏したまふのみなり。我は長居するもいかがと、重ねて礼拝して後、看護の人々にも一礼して、病室を出でしに、~(『鷗外先生 荷風随筆集』中公文庫所収の「七月九日の記」より)

このように、林太郎・鷗外が袴をはいて臨終を迎えたことは事実のようです。

小島政二郎が言うように、袴をはいて死を迎える人はいません。袴をはいて死を迎えるのは切腹の時。これは侍の名誉ある死の迎え方なので袴を穿きます。とすると、林太郎・鷗外は自分の死を切腹ととらえていたのか。あの苛烈な遺言も、言葉による一種の切腹と見なすことも出来なくはない。

これは突拍子もない考えではなくて、当時からこのような鷗外切腹説は一部あったようです。

もし、この鷗外切腹説が正しいとすれば、なぜ林太郎・鷗外は切腹しなければならなかったのか。どうしてこのような形の切腹となったのか。そして侍の切腹であれば、私たちはそれをしっかりと見届けなければならないし、それが林太郎・鷗外の願いだったことになります。

7.林太郎・鷗外の著作物全体に渡って“冤”の文字が頻出するのはなぜか。私が見つけただけで、36回。

林太郎・鷗外の著作物には“冤”の文字が頻出します。私が見つけただけで36回なので、もし鷗外の全著作物をデータベース化して検索をかければもっと多く見つかるでしょう。

現時点で私が見つけた“冤”は下のリストの通りです。

このリストでいくつかのことに気付きます。

1.鷗外デビュー作の『舞姫』に既に“冤罪”の語が出ている。

2.“冤”の文字は小説だけでなく、評論や日記、医学論文などにも登場する。鷗外訳『即興詩人』 の表紙裏の例言(凡例)にまで“冤”の文字が登場。

3.“冤”という重い語を使わないでも済むような場面、単に「誤解」と言えば済むような場面にも“冤”の語を使っている。

こうしてみると、林太郎・鷗外はよほど“冤罪”すなわち濡れ衣ということに敏感になっていると言えます。「冤罪だ、冤罪だ」と訴えているように見えます。

林太郎・鷗外が使った“冤”を含む語句を上のリストからピックアップすると、

「冤罪、雪冤、冤を雪(そそ)ぐ、洗冤、冤を洗う、冤を鳴らす、冤枉、冤屈、冤を被せる、冤を負う」

およそ文学史に名を遺す古今の作家で、これほどまでに“冤”の文字を使った人が他にいたでしょうか。おそらく、その生涯の文筆活動で一度も“冤”という文字を使わなかった人の方が大半だと思います。そんな中で、林太郎・鷗外の36回は、やはり異常と言える多さです。

以上、森林太郎・鷗外の謎の主だったものを7つ見て来ました。改めて林太郎・鷗外の謎を並べて見てみると、謎同士の間に関連が見え隠れし、林太郎・鷗外の人と人生がおぼろげながら浮かび上がって来る気がします。

これから少し詳しく林太郎・鷗外の歩みをたどり、これらの謎の背後にあるものに迫って行きたいと思います。

-7.jpg)

.jpg)