朝鮮での壬午(じんご)事変の際の艦船派遣と、練習艦『龍驤(りゅうじょう)』の太平洋遠洋航海は、多くの脚気患者と死亡者を出して日本海軍を震撼させた事件でした。

脚気問題の解決のためには兵食改革が急務であることを確信していた兼寛は、政府の要人にあう度に兵食を洋食に替えるべきだという自説を強く訴えて行きます。前内務卿の伊藤博文にも再三このことについて嘆願していたのですが、伊藤は、「君がそれほどまでに言うなら、陛下に考えていることをすべて言上したらいい。陛下も、常日頃から脚気についてはご心配されている」と言って、兼寛のために陛下に拝謁を賜る機会を設けてくれたのです。

当時、天皇家でも脚気におかされることが多く、明治天皇ご自身や皇后も脚気に罹患されたことがあり、また、数年前には和宮親子(かずのみやちかこ)内親王が脚気のために亡くなられていました。このようにご自身も脚気に悩まされていた明治天皇は、脚気が国民病となっていることを深く憂えていました。

明治16年(1883年)11月29日、兼寛は川村海軍卿にともなわれて皇居に参上し、謁見室で明治天皇に所信を上奏します。

海軍において脚気が猛威を振るっている事、脚気にかかって死亡した者の遺体を解剖し顕微鏡的方法で検査しても病原がわからないこと、脚気患者の食事内容を調べてみると栄養素の割合が非常にかたよっていること、一方、質の良い食事を摂っている士官たちには脚気の発生がみられないこと、ハワイなどに入港して良質の食料が手に入ると脚気の発生がなくなること、欧米では脚気が皆無であること、などを述べ、脚気の原因は食物の不適正な取り方にあると確信した旨を熱をこめて話しました。そして兵食の金銭支給制度によって食物がきわめて貧しく栄養不足におちいっていることが海軍での脚気発生の原因であり、陛下のご英断により速やかに兵食を改革して下さるよう懇願しました。

兼寛のこの信念のこもった奏上に天皇は強く心を動かされたようでした。また、天皇の前で確信にみちた自説を奏上した兼寛の態度に、同席した川村海軍卿は、兼寛の主張どおり、兵食の金銭支給を廃止し、現物の食料で支給するという画期的な改革に踏み切る決意をします。

こうして翌明治17年(1884年)1月、川村海軍卿は新しい食料給与概則を定めて全海軍に通達します。そこには兼寛が定めた食品がリストアップされていました。肉類、野菜、豆類、小麦粉、牛乳、塩、醤油、味噌、酢などなど。このように、どんな食品を摂るべきかという具体的な細かい点にまで兼寛はみずから関与しています。そこに兼寛の脚気撲滅に向けた本気度を見ることが出来るでしょうし、また、それぐらいの細心さがなければ脚気には対抗できないということでしょう。

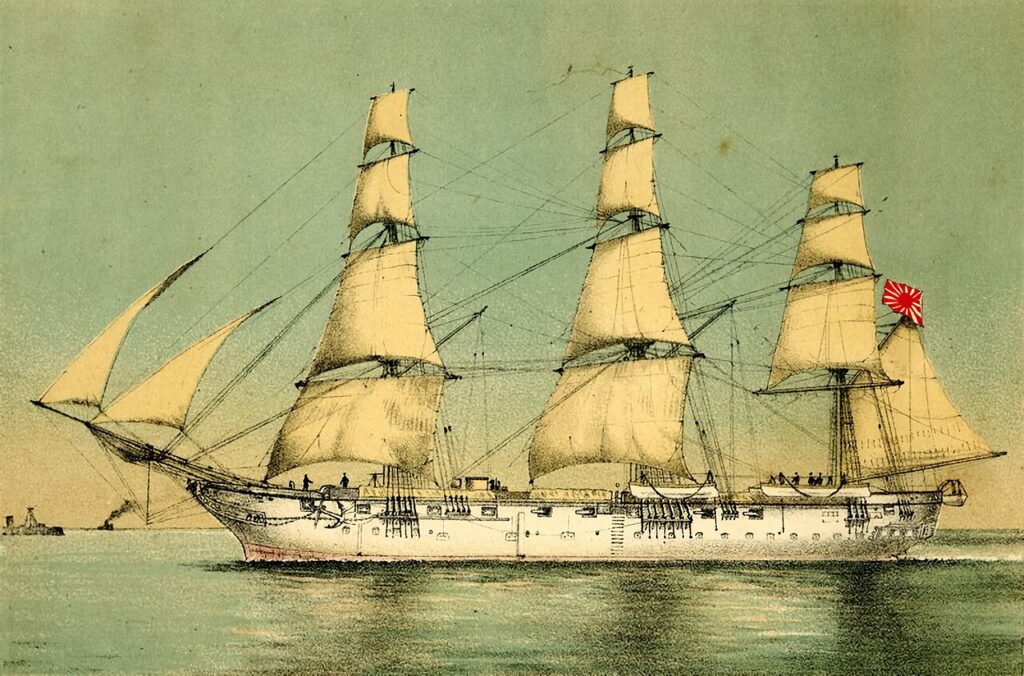

さて、この時期、次の遠洋航海の計画が持ち上がっていました。練習艦『筑波』がハワイのホノルル、ロシアのウラジオストック、朝鮮の釜山に寄港して日本に帰ってくるという計画です。この遠洋航海はさっそく兼寛の兵食改革を実地に試す良い機会と思われました。しかし、兼寛には不満でした。それは脚気患者を多数出して海軍を震撼させたあの練習艦『龍驤』の航海ルートと違っていたからです。せっかく兵食改革の効果を試す遠洋航海に出るのなら、『筑波』も『龍驤』と同じルートをたどり、同程度の日数をかけて日本に帰って来た方が比較対照の精度が上がります。

『龍驤』はニュージーランド、南米チリ、ペルー、そしてハワイのホノルルに寄港して日本に帰るという太平洋横断の大航海ルートでした。『筑波』のルートとは日数にして2ヶ月以上の差があり、気温などの気候条件も違ってきます。兼寛は何度も川村海軍卿のもとへ足を運び、『筑波』のルートを『龍驤』と同一のものにして欲しいと懇請しました。

これにはさすがの川村も首を縦に振りませんでした。予算が全く違ってきます。『筑波』を『龍驤』と同じルートで航海させると、5万円以上の費用がかかり、当時の海軍の年間予算が300万円だったので、これは莫大な費用でした。「既に決定したことであり、変更はできない。大蔵省が許可するわけがない」と、川村は苦り切った表情で言いました。

兼寛はそれでも引き下がらず、海軍の将来、ひいては日本の盛衰がこの『筑波』の実験航海にかかっていること、脚気の完全な予防法が確立しなければ海軍はあってなきが如しであると言って、必死に懇願します。

ついに川村海軍卿が折れて、自分の代理として大蔵省と交渉することを兼寛に許します。兼寛はさっそく大蔵省におもむき、松方大蔵卿と交渉。松方はそれは内閣会議で決定されるべきことで、そこで取り上げてもらうためには伊藤博文参議にお願いしてはどうか、と言います。兼寛は今度は伊藤博文のもとに向かいます。そして伊藤に『筑波』による実験航海の重要性を力説し、『筑波』のルートを『龍驤』と同一にすることを許可して欲しい旨を訴えます。先日の兼寛の天皇への奏上に好印象を持っていた伊藤は、この件を内閣会議で取り上げることに同意します。

数日後、兼寛は川村海軍卿に呼ばれました。川村は大蔵省からの書面を手にしています。そして書面の内容を兼寛に説明しました。「本件については内閣会議で討議されるとされていたが、国家の存亡にかかわる重大事であるので、会議の同意を得る必要はないことになった。大蔵省で種々検討した結果、『筑波』の遠洋航海費は、来年度上半期の予算から特別に繰上げ支出されることに決定した」

どういう力学が働いてこのような異例中の異例と言うべき決定が下されたのか。脚気の原因についての兼寛の強い確信、海軍そして日本の将来に対する海軍軍医としての責任感、危機感、そうしたものに発する不屈の交渉力・・・ こうした兼寛の強い思いが原動力であるのはもちろんですが、その兼寛の思いに応えた川村海軍卿、伊藤博文、大蔵省もすごかったと言うべきでしょう。そしてこの『筑波』の実験航海こそが、日本海軍から脚気を根絶し、それにより日本海軍のその後の躍進を支え、また、世界の医学史の中でビタミン学が登場するきっかけをつくるのですから、この大蔵省決定の意義はとてつもなく大きかったと言えます。

明治17年(1884年)2月3日、期待と不安の中、運命の練習艦『筑波』が品川沖を出航しました。兼寛を始めとする海軍関係者はもちろん、明治天皇と皇族方、伊藤博文や松方大蔵卿などの政府要人、大蔵省などの政府機関、そして海軍医務局を異様なほどライバル視する陸軍医務局など、多くの人々の関心を集めて。(初出 2015年12月 一部修正)

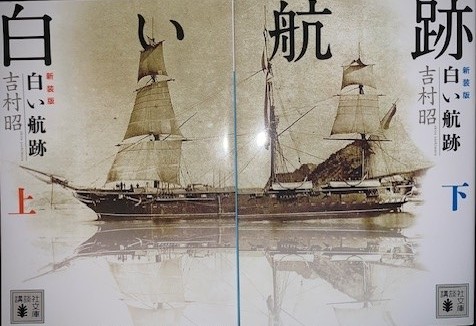

運命の練習艦『筑波』。明治17年2月、多くの人々の注視の中、国家予算を組み替えて脚気撲滅のため実験航海へと出航した

脚気患者を多く出した『龍驤』の食事の復元模型。多量の白米と粗末な副食が特徴。窒素:炭素の割合が1:28

『筑波』の食事の復元模型。パンとビスケット、牛肉のステーキ、大豆の五目煮、牛乳など。炭水化物を減らし、タンパク質を重視した兼寛の説に基づくメニュー。窒素:炭素の割合が1:15

.jpg)

-1.jpg)

-7.jpg)

.jpg)

-2.jpg)